大家好,欢迎来到IT知识分享网。

目录

一、选择题

题型一 (插入排序)

1、直接插入排序

解析:(C)

直接插入排序是将要排序的序列按照关键字的大小插入至已排好序的子序列中,一直进行直到整个序列有序,所以对n个元素进行直接插入排序,一共插入元素n-1次,需要进行n-1趟。

解析:(B)

考虑最坏情况下为最多需要进行的比较次数,即序列元素呈逆序排列时最多,由于此时从前到后依次需要比较1次、2次、3次、……、n-1次,所以n(n-1)/2=(5×4)/2=10。

解析:(A)

最好情况下,即序列元素都有序,此时只需比较元素而不需移动元素,比较次数为n-1次,故最好时间复杂度为O(n);而最坏情况下,即序列元素呈逆序排列时,此时比较次数和移动次数都到达最大值,均为n(n-1)/2,故最坏时间复杂度为O(n2);考虑平均情况,总的比较次数和移动次数约为n2/4,故直接插入排序的时间复杂度为O(n2)。

解析:(B)

直接插入排序代码如下:

/*直接插入排序(由小到大)*/ void InsertSort(int r[],int n) {

int i,j,temp; for(i=1; i<n; ++i) {

temp=r[i]; //将要插入的元素暂存在temp中 for(j>=0,j=i-1;temp<r[j];--j) r[j+1]=r[j]; //向后挪一位 r[j+1]=temp; //找到插入位置并插入 } } 由于直接插入排序中只使用了辅助变量,故空间复杂度为O(1)。

解析:(C)

由于序列基本有序,应该选用平均复杂度最小的排序算法。直接/折半插入排序、简单选择排序、冒泡排序都是简单型的排序算法,平均时间复杂度均为O(n2),但最好情况下,直接插入排序和冒泡排序可以达到O(n),折半插入排序可以达到O(nlog2n);堆排序、快速排序、归并排序都是改进型的排序算法,所以其时间复杂度均为O(nlog2n),在最好情况下可以达到O(nlog2n)。

2、折半插入排序

解析:(D)

折半插入排序与直接插入排序相比减少了比较元素的次数,其移动次数与直接插入排序是一样的。 先折半查找当前元素的插入位置,此时的时间复杂度为O(nlog2n),然后移动插入位置之后的所有元素,此时的时间复杂度为O(n2),故最好时间复杂度为O(nlog2n);而最坏情况下,故最坏时间复杂度为O(n2);考虑平均情况下,折半插入排序的时间复杂度仍为O(n2)。

解析:(B)

折半插入排序代码如下:

/*折半插入排序*/ void Binary_InsertSort(int r[],int n) {

int i,j,temp,low,high,mid; for(i=1; i<=n; i++) {

temp=r[i]; //将要插入的元素暂存在temp中 low=0; high=i-1; //low和high为折半查找的范围 while(low<=high) {

mid=(low+high)/2; //mid取中间点 if(r[mid]>temp) //查找左半子表 high=mid-1; else //查找右半子表 low=mid+1; } for(j=i-1; j>=high+1; j--) //先后移动元素,空出位置留给插入元素 r[j+1]=r[j]; r[j+1]=temp; //找到插入位置并插入 } } 由于折半插入排序中只使用了辅助变量,故空间复杂度与直接插入排序相同,也为O(1)。

3、希尔排序

解析:(D)

故两趟排序采用的增量依次为5和3。

解析:(A)

希尔排序也称为缩小增量排序,它是通过选取一定的增量来排序的,其本质还是插入排序,通过增量将序列分为几个子序列,然后对每个子序列进行直接插入排序,当所有序列呈基本有序时,再进行一次直接插入排序即完成。

解析:(C)

由于分为不同子序列后,可能会出现改变其相对位置情况,所以希尔排序是不稳定的。

题型二(交换排序)

1、冒泡排序

解析:(B)

最好情况下,即待排序结果恰好是排序后的结果,此时比较次数为n-1,移动次数和交换次数都为0,故最好时间复杂度为O(n);而最坏情况下,即排好的序列刚好与初始序列相反,呈逆序排列,则此时需要进行n-1趟排序,第i趟排序中要进行n-i次比较,即比较次数=交换次数=n(n-1)/2,由于每次交换都会移动3次元素从而来交换元素,即移动次数为3n(n-1)/2,故最坏时间复杂度为O(n2),而考虑平均情况下,故冒泡排序的时间复杂度为O(n2);

解析:(C)

元素52冒泡到最前面,比较5次;元素41冒泡到最前面,比较4次,……,所以一共比较次数为5+4+3+2+1=15次。

解析:(A)

首先,8>3,符合升序,不交换;

3<6,不符合升序,交换,此时为{5,2,3,6,8};

2<3,符合升序,不交换;

5>2,不符合升序,交换,此时为{2,5,3,6,8};

故第一趟冒泡排序的结果为{2,5,3,6,8}。

解析:(D、F、G)

冒泡排序、简单选择排序、堆排序每趟都可以确定一个元素的最终排序位置(堆排序中每趟形成整体有序的子序列),而快速排序只是确定每趟排序中枢轴元素的最终位置。

2、快速排序

解析:(B)

快速排序是对冒泡排序的一种改进算法,它又称为分区交换排序,通过多次划分操作来实现排序思想。每一趟排序中选取一个关键字作为枢轴,枢轴将待排序的序列分为两个部分,比枢轴小的元素移到其前,比枢轴大的元素移到其后,这是一趟快速排序,然后分别对两个部分按照枢轴划分规则继续进行排序,直至每个区域只有一个元素为止,最后达到整个序列有序。

当每次划分很平均时,即最好时间复杂度为O(nlog2n);而当序列原本正序或逆序时,此时性能最差,由于每次选择的都是最靠边的元素,即最坏时间复杂度为O(n2);故快速排序的平均时间复杂度为O(nlog2n)。

解析:(D)

快速排序算法的时间复杂度与递归层数有关,为O(n×递归层数),即取决于递归深度,若每次划分越均匀,则递归深度越低;越不均匀,则递归深度越深。可知,当初始序列有序或逆序时,快速排序的性能最差,其每次选择的都是最靠序列两边的元素,所划分的区域有一边为空,所以初始序列越接近无序或基本上无序,此时算法效率越高;越接近有序或基本上有序,算法效率越低。

解析:(C)

快速排序的最好时间复杂度为O(nlog2n)与其在平均情况下的所需时间最接近,与最坏情况O(n2)相比较远,所以快速排序是所有内部排序算法中平均性能最优的排序算法,其平均比较次数最少。

解析:(B)

由于快速排序代码中的递归进行需要栈来辅助,所以其需要的空间较大,这一点与其他排序算法相较特殊。其空间复杂度与递归层数(栈的深度)有关,为O(递归层数)。

二叉树的最大/小高度: 若将n个要排序的元素组成一个二叉树, 这个二叉树的层数就是递归调用的层数(栈的深度), 由于在n个结点的二叉树中,其最小高度=⌊ log2n ⌋ (以2为底n的对数然后再向上取整,取比自己大的最小整数), 其最大高度=n。 所以,其情况与二叉树一样,最好情况下为最小高度,为⌊ log2n ⌋层,即最小递归深度;而最坏情况下为最大高度,为n层,即最大递归深度。

解析:(C)

最好情况下为最小高度,为⌊ log2n ⌋,即最小递归深度,此时最好空间复杂度为O(log2n);而最坏情况下为最大高度,即最大递归深度,为n层,此时最坏空间复杂度为O(n),故平均空间复杂度为O(log2n)。

解析:(B)

以第一个元素5为枢轴,原位置空出,i和j指向序列的头、尾元素,开始进行第一趟快速排序:

整个过程保证i指针左边是比枢轴元素小的元素,j指针右边是比枢轴元素大的元素(j指针找小于,i指针找大于)。首先对于j,从右往左一直寻找,找到小于枢轴元素的元素,若找到则j停下,由于元素2大于枢轴元素5,此时j的值与i的值交换:

然后对于i,从左往右一直寻找,找到大于枢轴元素的元素,若找到则i停下,由于元素2小于则继续向右,到元素8停下,8>5:

j继续移动,由于元素8大于则继续向左,到元素3停下,3<5,此时j与i交换:

…………重复步骤:

j继续移动,此时i与j相遇,最终位置即是枢轴元素的位置:

故快速排序的结果为{2,3,5,6,8}。

题型三(选择排序)

1、简单选择排序

解析:(A)

选择排序的比较次数始终与初始序列无关。

解析:(B)

在每一趟的简单选择排序过程中,每次从未排序的序列中选取当前元素最小的元素,将其作为有序子序列的第i,i+1,……个元素(加入到已排好序列的末尾),依次进行下去,即和第一个元素交换,依次进行交换,直到剩余一个元素,此时整个序列已经有序,每一趟简单选择排序可确定一个元素的最终位置。

所以相较于其他排序算法,其元素比较次数与初始序列无关,每次的比较次数分别是n-1,n-2,……,2,1,即n(n-1)/2=n2/2,故时间复杂度始终为O(n2)。

解析:(C)

简单选择排序的比较次数与初始序列无关,始终为O(n2),而移动次数与初始序列有关。当初始序列为正序时为最好情况,此时移动次数最少,即无需移动,移动次数为0次;而当序列逆序时为最坏情况,此时移动次数最多,为3(n-1)次,故平均移动次数为O(n)。

2、堆排序

解析:(B)

解析:(A)

堆排序是利用堆树来进行排序,可以将其视为一棵完全二叉树,树中每一个结点均大于或等于其两个子结点的值,根结点是堆树中的最小值或最大值,即对应小根堆和大根堆,其定义如下表:

| 堆 | 条件 |

|---|---|

| 大根堆 | 完全二叉树中,根≥左,右 |

| 小根堆 | 完全二叉树中,根≤左,右 |

解析:(B)

初始小根堆,不满足小根堆,所以进行调整:

对于一个小根堆,检查所有非终端结点是否满足大根堆的要求(根结点≤左孩子,右孩子),不满足则进行调整:若当前结点的元素大于左、右孩子中较小者元素,则将当前结点与较小者元素进行交换,使该子树成为堆,若因元素交换破坏了下一级的堆顺序,使不满足堆的性质,则向下继续进行调整。

解析:(A)

由初始堆序列可知,该堆是小根堆(完全二叉树中,根≤左,右)如下:

进行堆排序,堆排序的步骤如下:在建立根堆后,将堆中堆顶元素与堆的最后一个元素进行交换,堆顶元素进入有序序列到达最终位置(从无序序列中被排出,符合选择排序的过程),然后对剩下的无序序列继续进行调整,依次进行下去,……,直到无序序列中剩余最后一个元素,此时整个序列已经有序,堆排序结束。

解析:(B)

初始建堆的时间复杂度为O(n),建堆过程中元素对比次数不超过4n,n-1趟交换和建堆过程中,根结点最多下坠h-1层,每下坠一层最多只需对比元素两次,每一趟不超过O(h)=O(log2n),即堆排序的时间复杂度为O(nlog2n),故堆排序的时间复杂度为O(n)+O(nlog2n)=O(nlog2n)。

解析:(B)

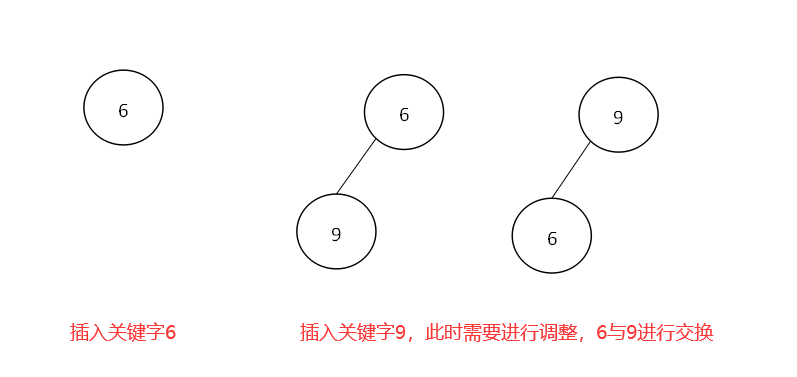

每个关键字依次插入后,当不满足大根堆的定义时,即进行调整:

故最终得到的H为9,8,7,5,6,1,4。

解析:(A)

对堆进行插入操作时,将要插入的结点放在堆的末尾,插入后,整个完全二叉树仍需满足堆的要求,对该结点进行向上调整,每次上升操作需对比元素1次,由于完全二叉树的高度为h=⌊log2n⌋+1,所以向n个结点的堆中插入一个新元素的时间复杂度为O(log2n)。

对堆进行删除操作时,删除的结点的位置就会空出来,此时需要将堆的末尾元素填到该位置,然后下调至合适位置,每次下调需对比元素1次或2次,删除操作也是取决于树的高度,即时间复杂度为O(log2n)。

解析:(D)

在建立根堆后,将堆中堆顶元素与堆的最后一个元素进行交换,堆顶元素进入有序序列到达最终位置(从无序序列中被排出,符合选择排序的过程),然后对剩下的无序序列继续进行调整,依次进行下去,……,直到无序序列中剩余最后一个元素,此时整个序列已经有序,堆排序结束。堆排序的代码如下:

/*堆排序*/ void HeapSort(int r[],int n){

int i,temp; for(i=n/2;i>=1;i--) //建立初始堆 Adjust(r,i,n); for(i=n;i>1;i--){

//进行n-1次循环,完成堆排序 temp=r[1]; //将堆中最后一个元素与堆顶元素交换,将其放入最终位置 r[1]=r[i]; r[i]=temp; Adjust(r,1,i-1); //对剩下的无序序列进行调整 } } 由于只需要常数个辅助单元,所以空间复杂度为O(1)。

解析:(D)

通常在一大堆数据中取k个最大/最小元素时,一般采用堆排序,由于其只需要调整10次大/小根堆,其时间与形成的树的高度成正比。

题型四(归并排序)

解析:(B)

归并排序的代码如下:

/*归并*/ void Merge(int r[],int low,int mid,int high) {

int *r1=(int *)malloc((high-low+1)*sizeof(int)); //辅助数组r1 for(int k=low; k<=high; k++) r1[k]=r[k]; //将r中的所有元素复制到r1中 for(i=low,j=mid+1,k=i; i<mid&&j<=high; k++) {

//low指向为第一个有序表的第一个元素,j指向第二个有序表的第一个元素 if(r1[i]<=r1[j]) //比较r1的左右两段中的元素 r[k]=r1[i++]; //将较小值复制到r1中 else r[k]=r[j++]; } while(i<=mid) r[k++]=r1[i++]; //若第一个表没有归并完的部分复制到尾部 while(i<=high) r[k++]=r1[j++]; //若第二个表没有归并完的部分复制到尾部 } /*归并排序*/ void MergeSort(int r[],int low,int high) {

if(low<high) {

int mid=(low+high)/2; //划分 MergeSort(r,low,mid); //对左有序子表递归 MergeSort(r,mid+1,high); //对右有序子表递归 Merge(r,low,mid,high); //归并 } } 该算法中用到了递归工作栈,递归工作栈的空间复杂度为O(log2n),另外还需用到辅助数组,其空间复杂度为O(n),所以归并排序算法的空间复杂度为O(n)。而快速排序的平均空间复杂度为O(log2n),堆排序、冒泡排序的空间复杂度为均O(1)。

解析:(B)

二路归并排序、简单选择排序、基数排序的比较次数都与初始序列的状态无关。

解析:(D)

在二路归并排序中,从两个分割的序列中分别取出一个元素进行关键字的比较,所以选出一个元素需要对比关键字1次,即在k路归并排序,每选出一个元素需对比关键字的次数为k-1次。

解析:(D)

对于N个元素进行k路归并排序,其排序的趟数m满足km=N,即m=⌈logkN⌉,所以对于二路归并排序,其中k=2,所以二路归并排序趟数的数量级为O(log2n)。

解析:(A)

归并排序中,比较次数与初始序列无关,即分割子序列与初始序列是无关的,由于每趟归并排序的时间复杂度为O(n),整个归并排序共有⌈log2n⌉趟,所以其时间复杂度为O(nlog2n)。

解析:(C)

当需要排序的元素个数较大时,应当采用平均时间复杂度为O(nlog2n)的较快的排序算法,其中有快速排序、堆排序和归并排序,如下:

| 排序算法 | 空间复杂度 | 平均时间复杂度 | 最好时间复杂度 | 最坏时间复杂度 | 排序方式 | 稳定性 | 适用性 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 快速排序 | 最好为O(log2n);最坏为O(n);平均情况下,为O(log2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(n2) | 内部排序(In-place) | × | 顺序存储 |

| 堆排序 | O(1) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | 内部排序(In-place) | × | 顺序存储 |

| 归并排序 | O(n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | 外部排序(Out-place) | √ | 顺序存储和链式存储 |

由于快速排序的速度取决于序列中是否随机分布,所以当初始序列为随机分布时,快速排序的平均时间最快,所以它不稳定;另外,由于在排序中可能把后面相同的元素调整到前面,所以堆排序也是不稳定的;故可以采用归并排序。

题型五(基数排序)

解析:(D)

基数排序与前面的排序算法不一样,它不基于比较和移动元素来进行排序,而是基于多关键字排序的思想,将一个逻辑关键字分为多个关键字,它是基于关键字各位的大小进行排序的,所以不需要进行关键字的比较。

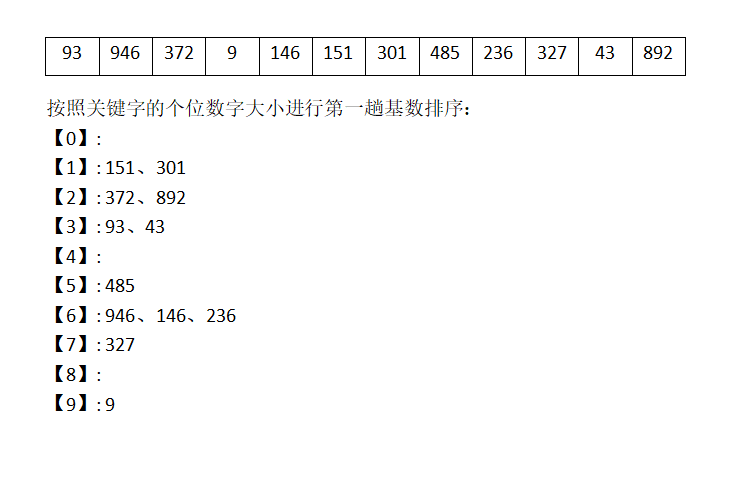

解析:(C)

采用的是最低位优先,所以第一趟按照关键字的个位数字大小进行第一趟基数排序,该序列如下:

依次序列为{151、301、372、892、93、43、485、946、146、236、327、9},

所以元素372之前,之后紧邻的元素是301和892。

二、应用题

题型一(插入排序)

例1、对于初始序列{46,74,53,14,26,38,86,65,27,34}进行排序结果为递增的直接插入排序,并写出每一趟排序的排序结果。

直接插入排序:

(1)第一趟,74>46,符合递增,不进行插入操作,序列为:

{

46,74,53,14,26,38,86,65,27,34};

(2)第二趟,由于53<74,不符合递增,74向后移动一个位置,53插入到74的原本的位置,此时序列为:{

46,53,74,14,26,38,86,65,27,34};

(3)第三趟,由于14<74且14<53且14<46,不符合递增,所以74、53、46依次向后移动一个位置,14再分别插入其原本位置后,此时序列为:{

14,46,53,74,26,38,86,65,27,34};

(4)第四趟,由于26<74且26<53且26<46,不符合递增,所以74、53、46依次向后移动一个位置,26再分别插入其原本位置后,此时序列为:{

14,26,46,53,74,38,86,65,27,34};

(5)第五趟,由于38<74且38<53且38<46,不符合递增,所以74、53、46依次向后移动一个位置,38再分别插入其原本位置后,此时序列为:{

14,26,38,46,53,74,86,65,27,34};

(6)第六趟,86>74,符合递增,不进行插入操作,序列为:{

14,26,38,46,53,74,86,65,27,34};

(7)第七趟,由于65<86且65<74,不符合递增,所以86、74向后移动一个位置,65再分别插入其原本位置后,此时序列为:{

14,26,38,46,53,65,74,86,27,34};

(8)第八趟,由于27<86且27<74且27<65且27<53且27<46且27<38,不符合递增,所以86、74、65、53、46、38向后移动一个位置,27再分别插入其原本位置后,此时序列为:{

14,26,27,38,46,53,65,74,86,34};

(9)第九趟,由于34<86且34<74且34<65且34<53且34<46且34<38,不符合递增,所以86、74、65、53、46、38向后移动一个位置,34再分别插入其原本位置后,此时序列为:{

14,26,27,34,38,46,53,65,74,86},此时直接插入排序结束,最终结果为{14,26,27,34,38,46,53,65,74,86}。

题型二(折半插入排序)

例2、对于初始序列{13,38,49,65,76,97,27,49*}进行排序结果为递增的折半插入排序,并写出每一趟排序的排序结果。

折半插入排序:

由于序列中前6位元素是递增排列,所以low=0,high=5,即low指向13,high指向97,mid=⌊(low+high/2)⌋,向下取整即取比自己小的最大整数。

(1)第一趟,low=0,high=5,mid=⌊(0+5)/2⌋=⌊2.5⌋=2,下标为2的元素为49,由于27<49,所以27应该插入到mid的左半区,即元素49的左边;

此时,low=0不变,改变high=mid-1=2-1=1,mid=⌊(0+1)/2⌋=⌊0.5⌋=0,下标为0的元素为13,由于27>13,所以27应该插入到mid的右半区,即元素13的右边;

此时,high=1不变,改变low=mid+1=0+1=1,mid=⌊(1+1)/2⌋=⌊1⌋=1,下标为1的元素为38,由于27<38,所以27应该插入到mid的左半区,即元素38的左边;

此时,low=1不变,改变high=mid-1=1-1=0,由于low>high,第一趟折半查找结束,27的插入位置为下标high=0的元素之后,即13后面,结果为{

13,27,38,49,65,76,97,49*}。

(2)第二趟,low=0,high=6,mid=⌊(0+6)/2⌋=⌊3⌋=3,下标为3的元素为49,由于27<49*,所以27应该插入到mid的左半区,即元素49的左边;

此时,low=0不变,改变high=mid-1=3-1=2,mid=⌊(0+2)/2⌋=⌊1⌋=1,下标为1的元素为27,由于49*>27,所以49*应该插入到mid的右半区,即元素27的右边;

此时,high=2不变,改变low=mid+1=1+1=2,mid=⌊(2+2)/2⌋=⌊2⌋=2,下标为2的元素为38,由于49*>38,所以49*应该插入到mid的右半区,即元素38的右边;

此时,low=2不变,改变high=mid-1=2-1=1,由于low>high,第二趟折半查找结束,49*的插入位置为下标low=2的元素之后,即38后面,所以最终结果为{

13,27,38,49*,49,65,76,97}。

题型三(希尔排序)

例3、对{50,26,38,80,70,90,8,30,40,20}进行排序结果为递增的希尔排序,每次增量的选取分别为DK1=5、DK2=3和DK3=1。

希尔排序:

(1)第一趟希尔排序:

第一趟,结果为{

50,8,30,40,20,90,26,38,80,70};

(2)第二、三趟希尔排序:

第二趟,结果为{

26,8,30,40,20,80,50,38,90,70};

(3)第三趟,即最终结果为{

8,20,26,30,38,40,50,70,80,90}。

题型四(冒泡排序)

例4、对于初始序列{46,74,53,14,26,38,86,65,27,34}进行排序结果为递增的冒泡排序,并写出每一趟排序的排序结果。

冒泡排序:

(1)第一趟,74>46,符合递增不交换,53<74,不符合递增交换,序列为{46,53,74……},14<74,不符合递增交换,序列为{46,53,14,74,……},26<74,不符合递增交换,序列为{46,53,14,26,74,……},38<74,不符合递增交换,序列为{46,53,14,26,38,74,……},86>74,符合递增不交换,65<86,不符合递增交换,序列为{46,53,14,26,38,74,65,86,……},27<86,不符合递增交换,序列为{46,53,14,26,38,74,65,27,86,……},34<86,不符合递增交换,序列为{46,53,14,26,38,74,65,27,34,86},故第一趟结果为{46,53,14,26,38,74,65,27,34,86};

(2)第二趟,53>46,符合递增不交换,14<53,不符合递增交换,序列为{46,14,53……},26<53,不符合递增交换,序列为{46,14,26,53,……},38<53,不符合递增交换,序列为{46,14,26,38,53,……},74>53,符合递增不交换,65<74,不符合递增交换,序列为{46,14,26,38,53,65,74,……},27<74,不符合递增交换,序列为{46,14,26,38,53,65,27,74,……},34<74,不符合递增交换,序列为{46,14,26,38,53,65,27,34,74},86>74,符合递增不交换,故第二趟结果为{46,14,26,38,53,65,27,34,74,86};

(3)第三趟,……,故第三趟结果为{14,26,38,46,53,27,34,65,74,86};

(4)第四趟,……,故第四趟结果为{14,26,38,46,27,34,53,65,74,86};

(5)第五趟,……,故第五趟结果为{14,26,38,27,34,46,53,65,74,86};

(6)第六趟,……,故第六趟结果为{14,26,27,34,38,46,53,65,74,86};

(7)第七趟,……,故第七趟结果为{14,26,27,34,38,46,53,65,74,86},此时整个序列呈递增为最终结果。

题型五(快速排序)

例5、对一个序列{46,79,56,38,40,84}进行快速排序算法,写出以第一个元素为枢轴,从小到大进行快速排序的全过程。

快速排序:

(1)第一趟,以第一个元素46为枢轴,i和j指向序列的头、尾元素,开始进行第一趟快速排序【最后,比枢轴小的元素会交换到左边,而比它的元素会交换到右边】:

整个过程保证i指针左边是比枢轴元素小的元素,j指针右边是比枢轴元素大的元素。

首先对于j,从右往左一直寻找,找到小于枢轴元素的元素,若找到则j停下(元素84大于枢轴元素,所以不用交换移动):

将j所指元素40放在i的位置上,j原本的位置空出,保证i指针左边是比枢轴元素小的元素,j指针右边是比枢轴元素大的元素:

然后对于i,从左往右一直寻找,找到大于枢轴元素的元素,若找到则i停下(元素40小于枢轴元素,所以不用交换移动):

将i所指元素79放在j的位置上,i原本的位置空出,保证i指针左边是比枢轴元素小的元素,j指针右边是比枢轴元素大的元素:

继续对于j,从右往左一直寻找,找到小于枢轴元素的元素,若找到则j停下:

将j所指元素38放在i的位置上,j原本的位置空出,保证i指针左边是比枢轴元素小的元素,j指针右边是比枢轴元素大的元素:

然后对于i,继续从左往右一直寻找,找到大于枢轴元素的元素,若找到则i停下:

将i所指元素56放在j的位置上,i原本的位置空出,保证i指针左边是比枢轴元素小的元素,j指针右边是比枢轴元素大的元素:

然后继续对于j,从右往左一直寻找,找到小于枢轴元素的元素,若找到则j停下(56大于46,所以不用交换移动),此时i和j相遇:

此时i=j,这个位置就是枢轴元素的最终位置,将枢轴元素46放在该位置,第一趟快速排序过程结束:

第一趟快速排序结束后的序列为{

40,38,46,56,79,84};

(2)第二趟,继续以第一个元素为枢轴元素,此时40为枢轴,i和j指向序列的头、尾元素,开始进行第二趟快速排序:

对于j,从右往左一直寻找,找到小于枢轴元素的元素,若找到则j停下:

将j所指元素38放在i的位置上,j原本的位置空出:

然后对于i,从左往右一直寻找,找到大于枢轴元素的元素,若找到则i停下,此时i和j相遇:

此时i=j,这个位置就是枢轴元素的最终位置,将枢轴元素40放在该位置,第二趟快速排序过程结束:

由于经过两趟快速排序,整个序列已经有序,快速排序结束,最后序列结果为:{

38,40,46,56,79,84}。

题型六(简单选择排序)

例6、对序列{-2,0,7,1,4,3}进行结果为递增的简单选择排序,并写出每一趟排序的排序结果。

简单选择排序:

(1)第一趟,从左往右搜索最小的元素,找到-2,将该元素与第一个元素进行交换,由于-2本身处于第一个元素位置,未发生交换,序列为{

-2,0,7,1,4,3};

(2)第二趟,在剩下的无序序列中,从左往右搜索最小的元素,找到0,将该元素与第二个元素进行交换,由于0本身处于第二个元素位置,未发生交换,序列为{

-2,0,7,1,4,3};

(3)第三趟,在剩下的无序序列中,从左往右搜索最小的元素,找到1,将该元素与第三个元素7进行交换,序列为{

-2,0,1,7,4,3};

(4)第四趟,在剩下的无序序列中,从左往右搜索最小的元素,找到3,将该元素与第四个元素7进行交换,序列为{

-2,0,1,3,4,7};

(5)第五趟,在剩下的无序序列中,从左往右搜索最小的元素,找到4,未发生交换,序列为{

-2,0,1,3,4,7};

所以最终结果为{

-2,0,1,3,4,7}。

题型七(堆排序)

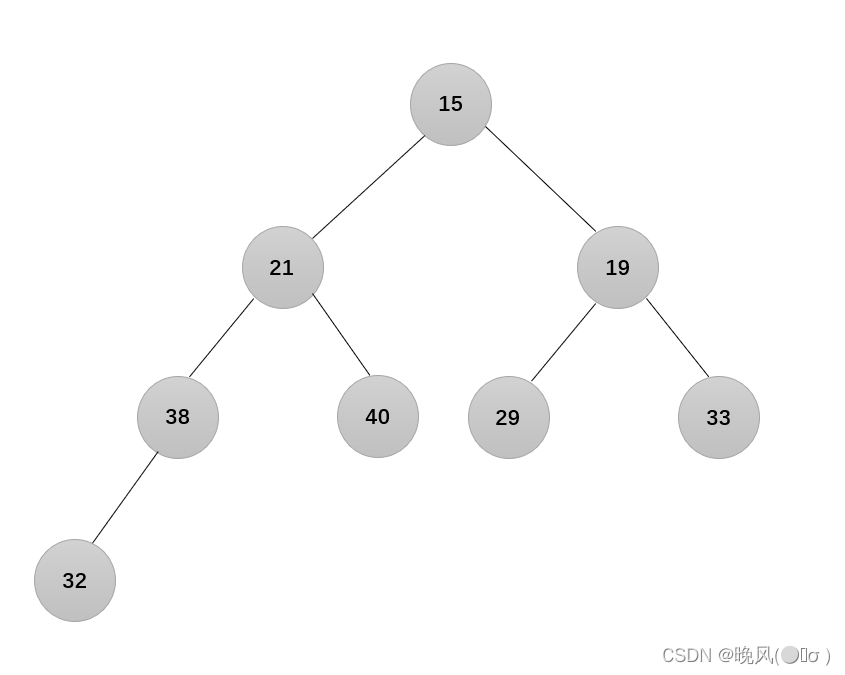

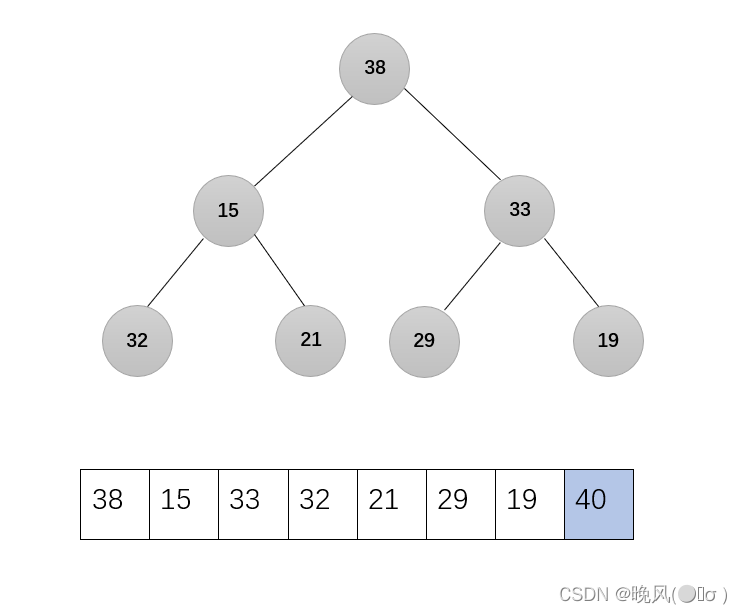

例7、初始堆为{15,21,19,32,40,29,33,38},进行堆排序算法,写出从小到大进行每趟堆排序的全过程。

堆调整:

初始堆树如下:

可得非叶子结点的编号i≤⌊N/2 ⌋=⌊8/2 ⌋=4,检查所有非终端结点是否满足大根堆的要求,即检查i≤4的结点,且按照从下往上的顺序依次检查。

i=4,结点32不满足要求:

i=3,结点19不满足要求:

i=2,结点21不满足要求:

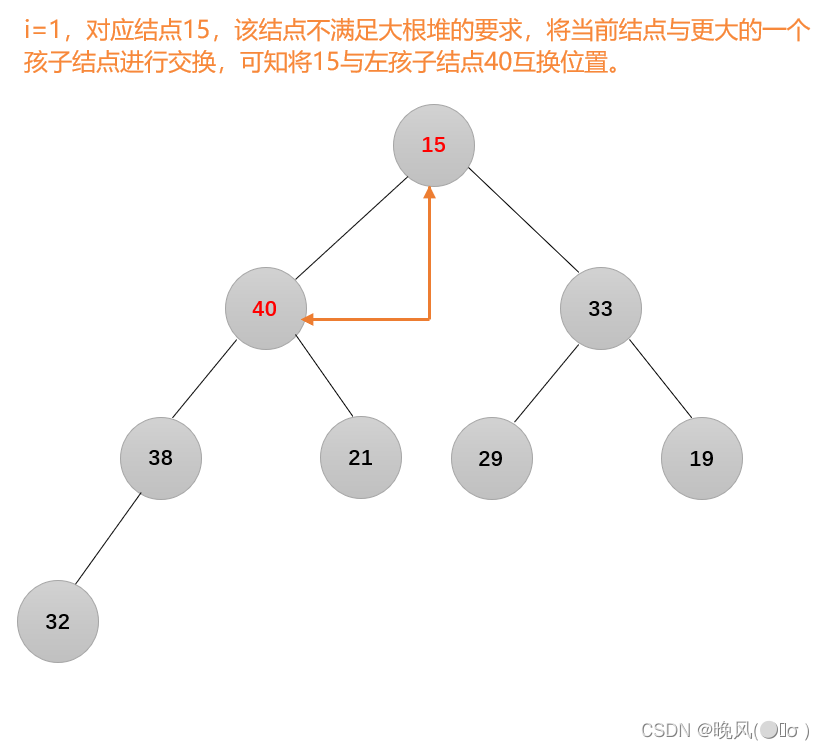

i=1,结点15不满足要求:

由于经过以上的几轮交换后,可发现结点15不满足大根堆的要求,向下继续进行调整:

还需调整:

堆排序:

(1)第一趟,将堆顶元素与堆的最后一个元素进行交换,将堆顶元素加入有序子序列,即40与15交换:

可看出,此时序列中不满足大根堆的要求(不包括有序子序列40),所以需要恢复大根堆,剩下的无序序列调整为大根堆:

第一趟堆排序的结果为{38,32,33,15,21,29,19,40};

(2)第二趟,操作也是一样,将堆顶元素与堆的最后一个元素进行交换,将堆顶元素加入有序子序列,即38与19交换:

剩下的无序序列调整为大根堆:

第二趟堆排序的结果为{33,32,29,15,21,19,38,40};

(3)第三趟,33与19交换:

剩下的无序序列调整为大根堆:

第三趟堆排序的结果为{32,21,29,15,19,33,38,40};

(4)第四趟,32与19交换:

剩下的无序序列调整为大根堆:

第四趟堆排序的结果为{29,21,19,15,32,33,38,40};

(5)第五趟,29与15交换:

剩下的无序序列调整为大根堆:

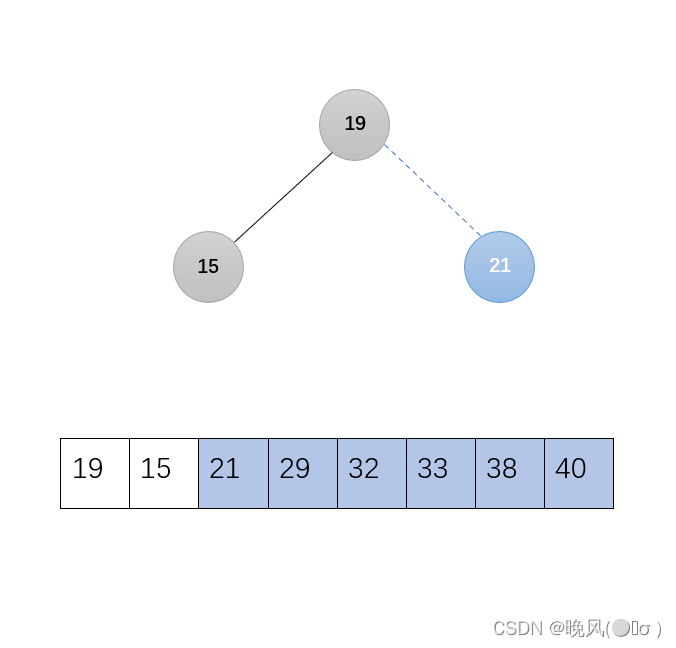

第五趟堆排序的结果为{21,15,19,29,32,33,38,40};

(6)第六趟,21与19交换:

剩下的无序序列调整为大根堆:

第六趟堆排序的结果为{15,19,21,29,32,33,38,40};

(7)第七趟,由于符合大根堆,不用交换:

结果为{15,19,21,29,32,33,38,40}

剩下最后一个元素,结束,此时得到的序列即为最终结果:

第七趟堆排序,即最终的结果为{

15,19,21,29,32,33,38,40}。

题型八(归并排序)

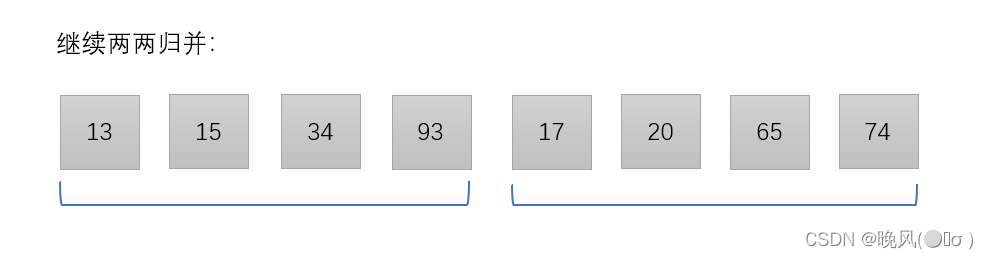

例8、已知序列{34,15,13,93,65,74,20,17},对其进行递增的二路归并排序,并写出每一趟排序的排序结果。

二路归并排序:

二路归并排序,k=2,元素个数为N=8,由于km=N,即m=⌈logkN⌉,所以m=3,三趟归并排序。

将初始序列分为8个只含有1个元素的子序列:

(1)第一趟归并,两两归并,形成若干个由两个元素组成的子序列,对所有子序列使其递增有序:

所以第一趟的序列结果为{

15,34,13,93,65,74,17,20}。

(2)第二趟归并,继续两两归并,形成两个由四个元素组成的子序列:

所以第二趟的序列结果为{

13,15,34,93,17,20,65,74}。

(3)第三趟归并,继续两两归并,即可形成一个完整的有序序列:

所以第三趟,即最终的序列结果为{

13,15,17,20,34,65,74,93}。

题型九(基数排序)

例9、对于初始序列{476,513,703,189,147,577,983,521,147*,532}进行递增的基数排序,并写出每一趟排序的排序结果。

基数排序:

(1)第一趟:针对个位

可得第一趟序列为{

521,532,513,703,983,476,147,577,147*,189};

(2)第二趟:针对十位

可得第二趟序列为{

703、513、521、532、147、147*、476、577、983、189};

(2)第二趟:针对百位

可得第三趟序列,即最终结果为{

147、147*、189、476、513、521、532、577、703、983}。

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/130363.html