大家好,欢迎来到IT知识分享网。

【操作系统】I/O 管理(一)—— I/O 管理概述

一、I/O 设备的分类

(一)、I/O设备的分类——按使用特性

人机交互类外设:鼠标、键盘、打印机等——用于人机交互。数据传输速度慢。

存储设备:移动硬盘、光盘等——用于数据存储。数据传输速度快。

(二)、I/O设备的分类——按传输速率分类

低速设备:鼠标、键盘等——传输速率为每秒几个到几百字节。

中速设备:如激光打印机等——传输速率为每秒数千至上万个字节。

高速设备:如磁盘等——传输速率为每秒数千字节至千兆字节的设备。

(三)、I/O设备的分类——按信息交换的单位分类

块设备:如磁盘等——数据传输的基本单位是“块”;传输速率较高,可寻址,即对它可随机地读/写任一块。

字符设备:鼠标、键盘等——数据传输的基本单位是字符。传输速率较慢,不可寻址,在输入/输出时常采用中断驱动方式。

(四)、总结

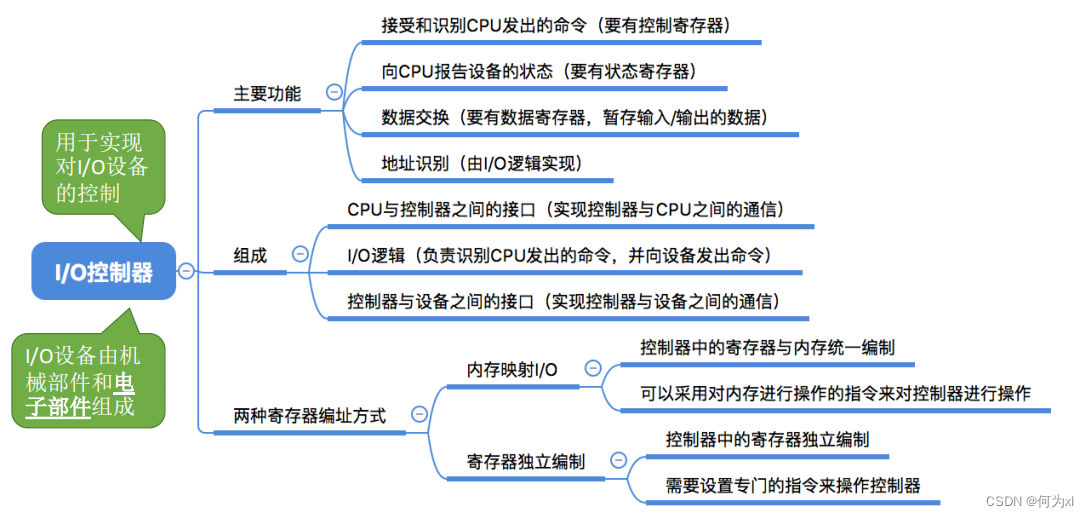

二、I/O 控制器

(一)、I/O 设备的组成

I/O 设备由机械部件和电子部件组成。

- I/O 设备的机械部件主要用来执行具体I/O操作。如我们看得见摸得着的鼠标/键盘的按钮;显示器的LED屏;移动硬盘的磁臂、磁盘盘面。

- I/O 设备的电子部件通常是一块插入主板扩充槽的印刷电路板。

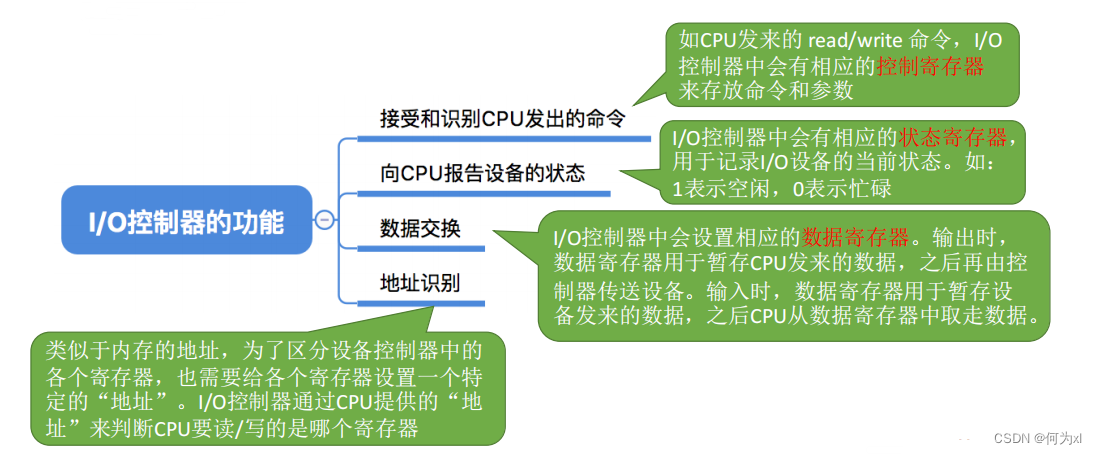

(二)、I/O 控制器的功能

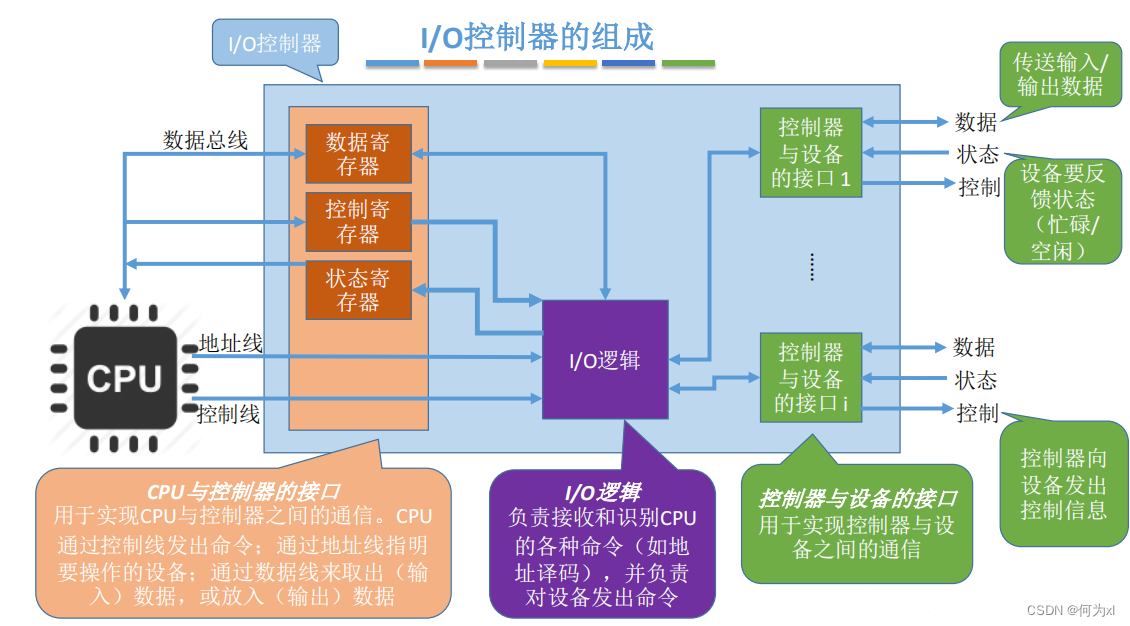

(三)、I/O 控制器的组成

注:设备控制器也称

I/O 接口。在计算机组成原理的总线结构中我们可以看到设备与CPU之间有 I/O 接口 相连接。

值得注意的小细节:

①一个I/O控制器可能会对应多个设备;

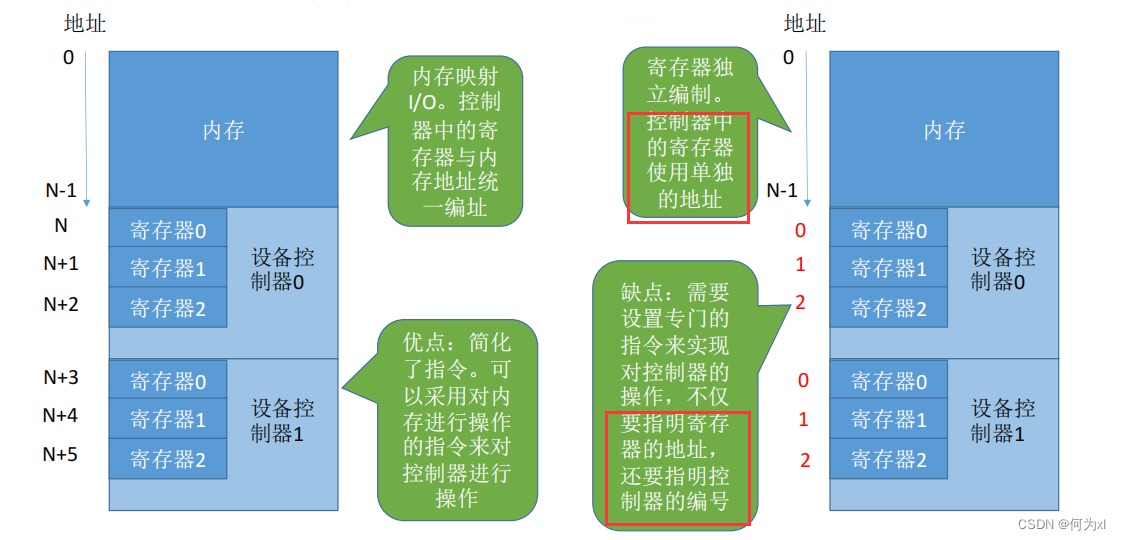

② 数据寄存器、控制寄存器、状态寄存器可能有多个(如:每个控制/状态寄存器对应一个具体的设备),且这些寄存器都要有相应的地址,才能方便CPU操作。有的计算机会让这些寄存器占用内存地址的一部分,称为内存映像I/O;另一些计算机则采用I/O专用地址,即寄存器独立编址。

内存映像I/O v.s. 寄存器独立编址

(四)、总结

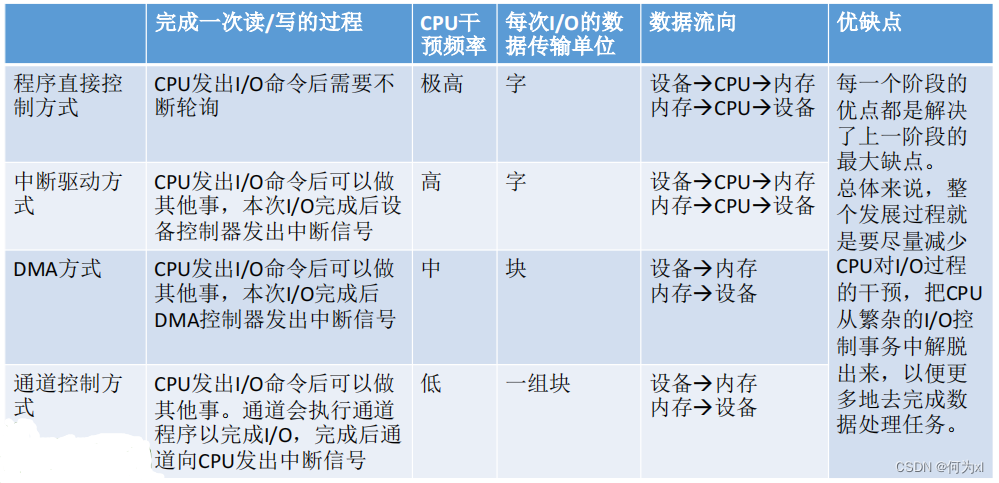

三、I/O 控制方式

I/O 控制方式,即用什么样的方式来控制 I/O设备的数据读/写。

需要注意的问题:

1. 完成一次读/写操作的流程; 2. CPU干预的频率; 3. 数据传送的单位; 4. 数据的流向; 5. 主要缺点和主要优点。 1. 程序直接控制方式

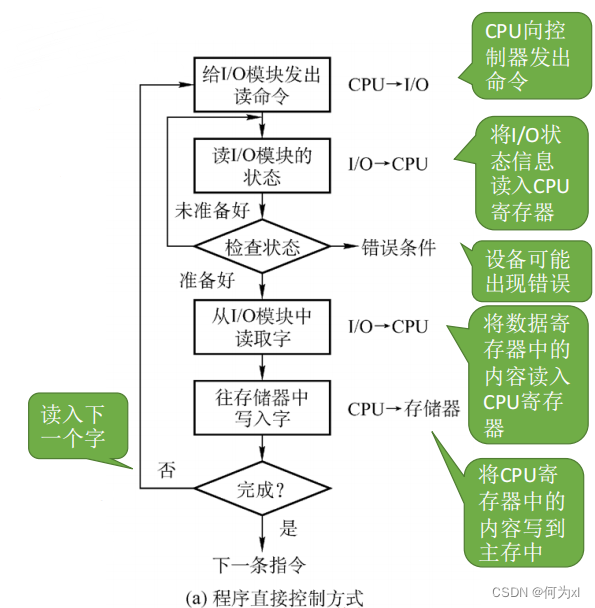

- 完成一次读/写操作的流程(见下图,Key word:轮询)

- CPU干预的频率

很频繁,I/O操作开始之前、完成之后需要CPU介入,并且在等待 I/O完成的过程中CPU需要不断地轮询检查。 - 数据传送的单位:每次读/写一个字

- 数据的流向

读操作(数据输入):I/O设备 → CPU(指的是CPU的寄存器) → 内存;

写操作(数据输出):内存 → CPU(指的是CPU的寄存器) → I/O设备;

每个字的读/写都需要CPU的帮助。 - 主要缺点和主要优点

优点:实现简单。在读/写指令之后,加上实现循环检查的一系列指令即可(因此才称为“程序直接控制方式”);

缺点:CPU和I/O设备只能串行工作,CPU需要一直轮询检查,长期处于“忙等”状态 ,CPU利用率低。

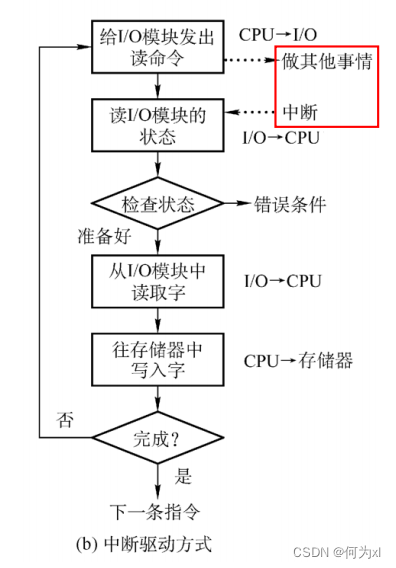

2. 中断驱动方式

中断驱动方式:引入中断机制。由于I/O设备速度很慢,因此在CPU发出读/写命令后,可将等待I/O的进程阻塞,先切换到别的进程执行。当I/O完成后,控制器会向CPU发出一个中断信号,CPU检测到中断信号后,会保存当前进程的运行环境信息,转去执行中断处理程序处理该中断。处理中断的过程中,CPU从I/O控制器读一个字的数据传送到CPU寄存器,再写入主存。接着,CPU恢复等待I/O的进程(或其他进程)的运行环境,然后继续执行。

- 完成一次读/写操作的流程(见下图,Key word:中断)

- CPU干预的频率

每次I/O操作开始之前、完成之后需要CPU介入。

等待I/O完成的过程中CPU可以切换到别的进程执行。 - 数据传送的单位

每次读/写一个字 - 数据的流向

- 主要缺点和主要优点

优点:与“程序直接控制方式”相比,在“中断驱动方式”中,I/O控制器会通过中断信号主动报告I/O已完成,CPU不再需要不停地轮询。CPU和I/O设备可并行工作,CPU利用率得到明显提升。

注意:

①CPU会在每个指令周期的末尾检查中断;

②中断处理过程中需要保存、恢复进程的运行环境,这个过程是需要一定时间开销的。可见,如果中断发生的频率太高,也会降低系统性能。

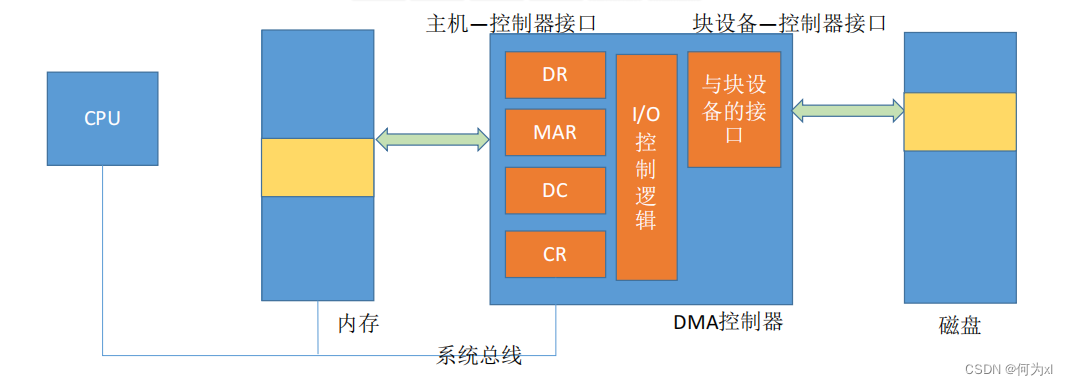

3.DMA方式

注: DMA控制器是 I/O接口中的一种。

- 完成一次读/写操作的流程(见下图)

- CPU干预的频率

仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时,才需要CPU干预。 - 数据传送的单位

每次读/写一个或多个块(注意:每次读写的只能是连续的多个块,且这些块读入内存后在内存中也必须是连续的) - 数据的流向(不再需要经过CPU)

读操作(数据输入):I/O设备 → 内存

写操作(数据输出):内存 → I/O设备 - 主要缺点和主要优点

优点:数据传输以“块”为单位,CPU介入频率进一步降低。数据的传输不再需要先经过CPU再写入内存,数据传输效率进一步增加。CPU和I/O设备的并行性得到提升。

缺点:CPU每发出一条I/O指令,只能读/写一个或多个连续的数据块。如果要读/写多个离散存储的数据块,或者要将数据分别写到不同的内存区域时,CPU要分别发出多条 I/O指令,进行多次中断处理才能完成。

4. 通道控制方式

通道:一种硬件,可以理解为是 “弱版的CPU”。通道可以识别并执行一系列通道指令。通道可以执行的指令很单一,并且通道程序(通道指令)是放在主机内存中的,也就是说通道与CPU共享内存。

- 完成一次读/写操作的流程(见右图)

- CPU干预的频率

极低,通道会根据CPU的指示执行相应的通道程序,只有完成一组数据块的读/写后才需要发出中断信号,请求CPU干预。 - 数据传送的单位

每次读/写一组数据块 - 数据的流向(在通道的控制下进行)

读操作(数据输入):I/O设备 → 内存

写操作(数据输出):内存 → I/O设备 - 主要缺点和主要优点

缺点:实现复杂,需要专门的通道硬件支持。

优点:CPU、通道、I/O设备可并行工作,资源利用率很高。

5. 总结

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/140024.html