大家好,欢迎来到IT知识分享网。

文末附全文拼音版

春秋时期的晋国是一个重要的诸侯国,是春秋五霸之一,也是称霸时间最长的一个,被《左传》、《国语》和《史记》等共同评价为春秋四强国之一。本文讲述的就是公元前655年,晋国第十九任君主晋献公第二次借道于虞而伐虢的故事。晋献公在位时,晋国变得逐渐强大起来,献公的扩张野心也随之膨胀。

晋侯复假道于虞以伐虢。(【晋侯】:指晋献公,姬姓,名诡诸,春秋时期晋国第十九任君主,晋武公之子,在位26年。史称其“并国十七,服国三十八”。【复】:又,再次。这是第二次“假道”,所以说“复”。《左传·僖公二年》(公元前658年):“晋里克、荀息帅师会虞师伐虢,灭下阳。” 下阳(又称夏阳,今山西省平陆北)是春秋虢国(北虢)都城。【假道】:借路。这里专指军队借路,通过别国领土。 【于】:介词,向。 【虞】:国名。姬姓。公爵。周武王时封古公亶父次子虞仲的后代于虞(在今山西平陆县东北)。 【以】:来,用来,表示目的。 【伐】:征讨,攻打。 【虢】:国名。姬姓。指的是北虢。周文王封其弟虢仲的别支(在今山西平陆)。)

宫之奇谏曰:(【宫之奇】:虞国贤大夫,也作“宫奇”。虞国辛宫里(今山西省平陆县)人。【之】:是助词,常用于名字之间,如烛之武、佚之狐等,皆属此用法。【谏】:谏诤,进忠言规劝。)

“虢,虞之表也。虢亡,虞必从之。(【之】:助词。相当于 “的”。【表】:外围,外护。这里指屏障,虢是虞的屏障。【必】:副词。一定,必然。【从之】:跟随它(灭亡)。从:跟随,追随。之:指代前面的“虢”。)

晋不可启,寇不可玩。(【启】:开启,开端,这里指开启晋国侵略的野心。【寇】:外来的敌军。在这里指晋国,晋国对于虞国来说是潜在的威胁,如同敌寇一般。【玩】:轻视,疏忽,放松警惕。)

一之为甚,其可再乎?(【一之为甚】:我们允许晋国借道一次已经是很过分了。【甚】:过分。【其可再乎】:难道可以让这样的事情有第二次吗?强调不能一错再错。【其】:副词。表反诘。岂,难道。)

谚所谓‘辅车相依,唇亡齿寒’者,其虞虢之谓也。” (【谚】:谚语,俗语。【辅】:面颊,颊骨。【车】:牙床骨。 【相依】:互相依靠。 【唇亡齿寒】:唇在外,齿在内,无唇则齿必寒。此为春秋时期俗语。这句是说虞如牙车,如齿在里;虢如颊辅,如唇在表。虢存则辅车相依,虢亡则唇亡齿寒。 【其】:副词。表推测,大概,或许,恐怕。起到加强揣测语气的作用。 【之谓】:是一种固定结构,可理解为“说的就是……”。 【其虞虢之谓也】:说的恐怕就是虞国、虢国这种关系。)

公曰:“晋,吾宗也,岂害我哉?” (【公】:虞公。 【吾宗】:我们的同宗。晋、虞、虢三国都是姬姓国,为同一祖先所出。 【岂】:副词。表示反问。怎么,难道。 【哉】:语气助词。表示疑问或反诘。相当于“呢”“吗”。)

对曰:“大伯、虞仲,大王之昭也。(【大(tài)伯】:周太王的长子,周朝吴国的始祖,又作“泰伯”。大通“太”。【虞仲】:周太王次子,大伯之弟,名仲雍。【大(tài)王之昭】:太王的儿子。【大(tài)王】:指周太王,周朝的先祖,名古公亶(dǎn)父(fǔ),即周文王的祖父。曾率姬姓部族渡过漆水和沮水,越过梁山,到岐山之下安顿下来。是周王朝的奠基人。【昭】:与下文的“穆”都是指古代宗庙中神主的位次。古代宗法制度宗庙次序,始祖神主居中,以下父子递为昭穆,左为昭,右为穆。父子异列,祖孙同列。周代以后稷为始祖,其子不窋(zhú)为第一代为昭,其孙鞠为第二代为穆,以此类推太王古公亶父为后稷之第十二代孙,为穆,其子太伯、虞仲,以及下文所提到的王季皆为昭,故此处曰:“大王之昭也。”)

大伯不从,是以不嗣。(【不从】:太伯是周太王的长子,本应继承王位,但他的小弟季历之子姬昌(即后来的周文王)有圣德,周太王想立季历以便传位给姬昌,太伯为了顺遂父亲的意愿,就和虞仲一起出走,没有跟随在父王身边。所以说“不从”。 【不嗣】:太伯出走后,没有继承王位。 【嗣】:嗣位。)

虢仲、虢叔,王季之穆也,为文王卿士,勋在王室,藏于盟府。(【虢仲、虢叔】:虢的开国祖先,是王季的次子、三子,周文王的弟弟,二人都封在虢。 【王季】:周太王之子,大伯、虞仲之弟,名季历。季历为后稷之第十三代孙,在宗庙为昭,故王季之子虢仲、虢叔为穆,故此处曰:“王季之穆也”。 【为】:担任。 【文王】:周文王姬昌,姬姓,名昌。周太王之孙,季历之子,周武王之父,其父死后,继承西伯侯之位,故称西伯昌。周朝奠基者。前1046年,其嫡次子周武王姬发灭商建周,追谥姬昌为文王。 【卿士】:周王室的执政大臣。 【勋在王室,藏于盟府。】:在周王室建立了功勋。指的是虢仲、虢叔曾担任周文王的卿士,为周王室立下了功劳,受封时的典策还藏在盟府之中。【盟府】:古代掌管保存盟约典策、功勋赏赐的官署。)

将虢是灭,何爱于虞?(【将】:将要,打算。【是】:代词,复指前置的宾语“虢”。 “将虢是灭”即“将要灭掉虢国”,正常语序是“将灭虢”。【何爱于虞】:对余虞国还有什么可爱惜的呢?【何】:表示疑问代词,什么。【爱】:爱惜,怜惜。 【于】:对于。)

且虞能亲于桓、庄乎?其爱之也?(【且】:连词。表递进,相当于“而且”“况且”。【桓】:指曲沃桓叔,是晋献公的曾祖。【庄】:曲沃桓叔的儿子曲沃庄伯,是晋献公的祖父。【其】:指晋国。【之】:指桓、庄之族。虞国能比曲沃桓叔、庄伯与晋侯的关系更亲近吗?他爱惜曲沃桓叔和庄伯了吗?虞国与晋国不过是同宗,而桓庄与晋乃是同祖。)

桓、庄之族何罪?而以为戮,不唯逼乎?(【桓、庄之族】:指晋献公的同祖兄弟。【何罪】:有什么罪?【以为戮】:即“以之为戮”,把他们作为杀戮的对象。鲁庄公二十五年(公元前669年),晋献公尽杀同族诸公子。【不唯逼乎】:不是仅仅因为他们对晋献公构成威胁了吗? 【不唯】:不就是因为。【逼】:威胁。)

亲以宠逼,犹尚害之,况以国乎?” (【宠】:宠爱。这里指因宠爱而地位尊贵,故能威逼君位。【犹尚】:仍然,尚且。【况】:何况。桓、庄之族人多势大,对献公造成了威胁。尚且还要加害于他们,更何况国与国之间的威胁呢?)

公曰:“吾享祀丰洁,神必据我。” (【吾】:我。【享祀】:祭祀。【享】:把食物献给鬼神。【丰洁】:俎豆饮食丰盛洁净。【据】:依附,依靠,这里指保佑。)

对曰:“臣闻之,鬼神非人实亲,惟德是依。(【闻】:听说。 【实】【是】:指示代词,复指前置的宾语“人”、“德”。 【惟】:副词。相当于“只”“只有”。这句话的意思是:鬼神不是亲近哪一个人,而只是保佑有德行的人。)

故《周书》曰:‘皇天无亲,惟德是辅。’(【皇天】:对天及天神的尊称。【《周书》】:周朝史书名,已亡佚。以下引文见于伪《古文尚书·蔡仲之命》篇。【辅】:辅助,这里指保佑。)

又曰:‘黍稷非馨,明德惟馨。’(【黍稷】:此处泛指五谷,为祭祀供品。 【黍】:黄黏米。 【稷】:不黏的黍。 【馨】:散发得很远的香气。古人认为祭祀时鬼神闻到了香气就是享用了祭品。 【明德】:使德行修明。以上两句见于伪《古文尚书·君陈》篇。)

又曰:‘民不易物,惟德繄物。’(【民不易物】:人们进献的祭品是相同的。【易】:改变,变更。 【物】:指祭品。 【惟德繄物】:只有有德者的供品才是鬼神享用的祭物。【繄(yī)】:语气词。以上两句见伪《古文尚书·旅獒(áo)》篇。)

如是,则非德,民不和,神不享矣。(这样看来,没有德行,人民就不会服从,鬼神也不肯享用他的祭品。)

神所冯依,将在德矣。(【冯(píng)依】:凭借,依从。冯,通“凭”。鬼神所依靠的,就在于德行了。)

若晋取虞,而明德以荐馨香,神其吐之乎?” ( 【若】:假设,如果。【取】:夺取,灭掉。 【以】:连词。表目的。 【荐】:进献。 【馨香】:指用作祭品的黍稷。【其】:加强反问。如果晋国夺取了我们虞国之后而能够修明德行,再向鬼神进献这芳香的祭品,难道鬼神还会不食用他的祭品吗?)

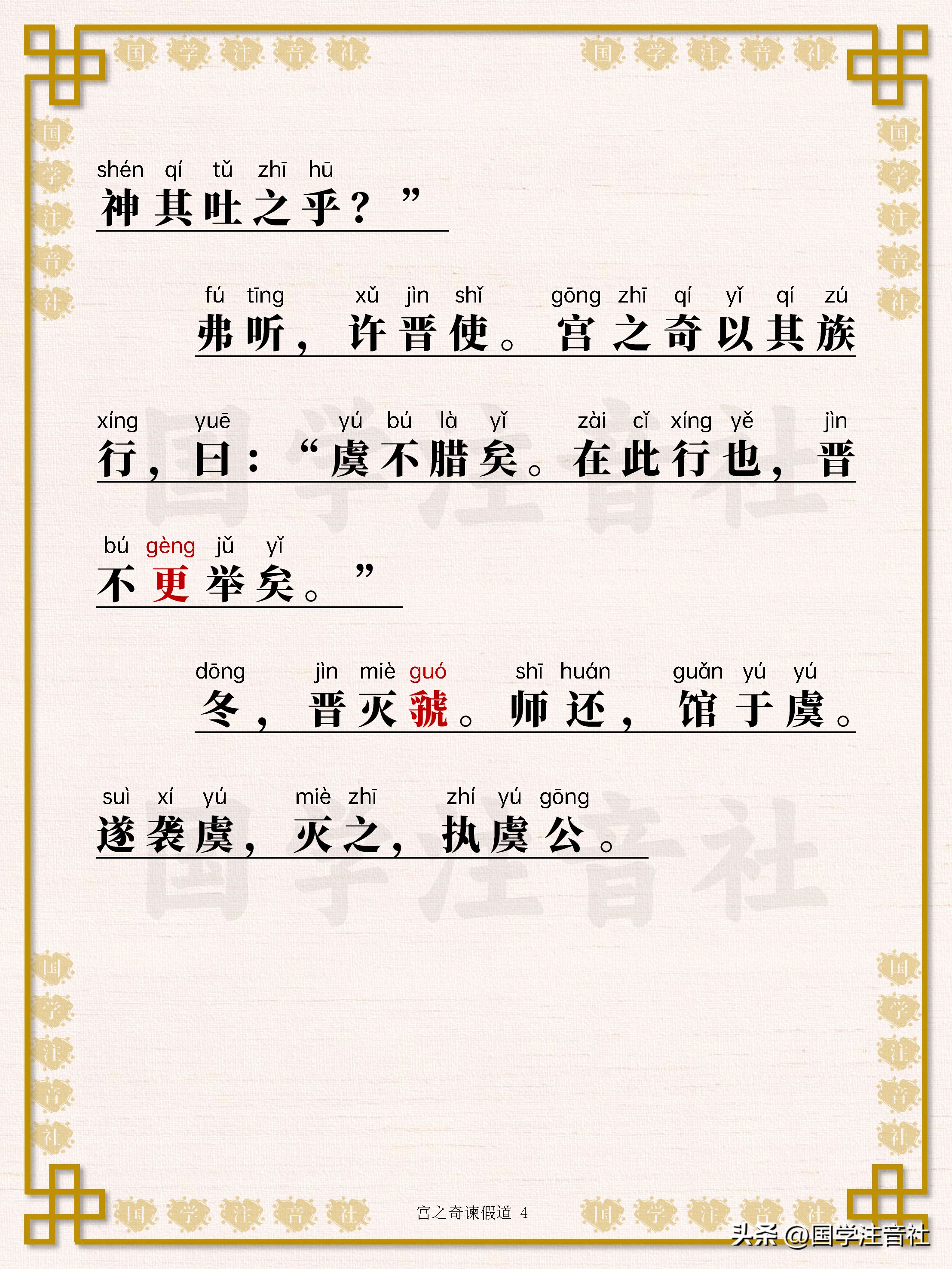

弗听,许晋使。(【弗听】:不听。【许晋使】:答应晋国使者的要求。)

宫之奇以其族行,(【以其族行】: 率领他的族人离开(虞国,到曹国避难)。【以】:率领。【族】:族人,家族。

曰:“虞不腊矣。在此行也,晋不更举矣。” 【虞不腊矣】:虞国不能举行年终腊祭了。就是说到不了年底,虞国就将亡国。 【腊】:指腊祭。古代年终合祭众神的祭祀活动。通常在夏正之十月。 【在此行】:在这次行动中。指晋发兵灭虢的军事行动。【不更(gèng)举】:不必再次调动军队。 【更】:副词。再。 【举】:举兵,兴兵。)

冬,晋灭虢。师还,馆于虞。(【师还】:晋师回师。【馆于虞】:晋兵驻扎在虞国客馆。【馆】:借住。用作动词。)

遂袭虞,灭之,执虞公。(【遂】:于是,就。【袭】:出其不意的进攻。【执】:捉拿。)

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/185666.html