大家好,欢迎来到IT知识分享网。

上世纪六十年代,本溪县西北部的高官、偏岭两个公社,共拥有一个初级中学;“本溪县第六中学”,位置在偏岭,简称“偏岭六中”。1964年,虚岁14岁的我,有幸考入了这所中学,那时候的小升初需要考,而且升学率很低。

笔者当年下乡到的花岭沟

高官公社花岭大队的花岭小学,是我1962年随父母下放到农村后就读的第二所小学,在这里读了两年半,于1964年考入了偏岭六中。

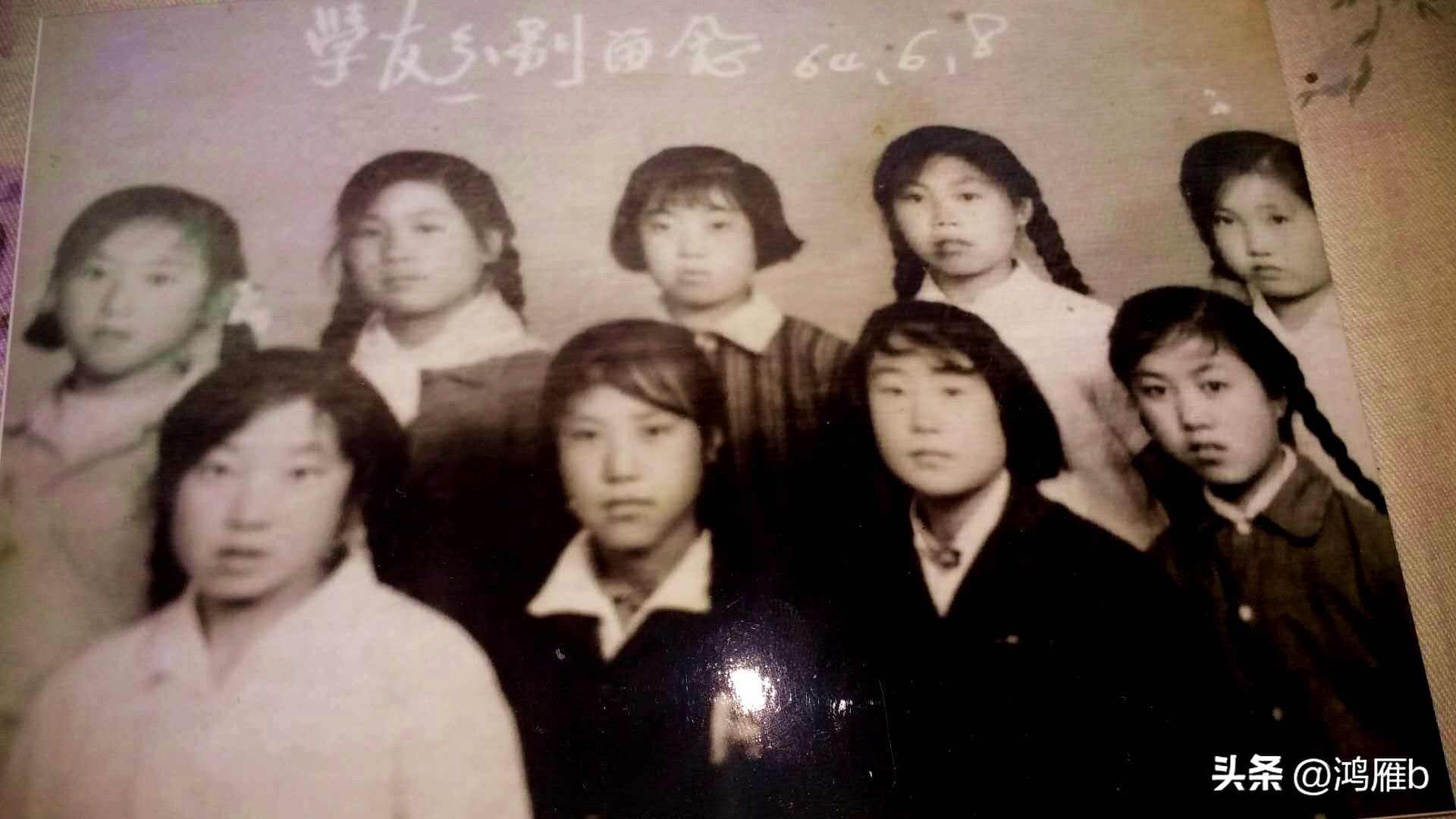

当年报考六中的花岭小学的女生

时隔57年,至今我还清楚地记得当年入校时的情形,我们花岭小学当年这一批考上六中的共12名学生,其中5男7女,看来那时候就有了阴盛阳衰。

开学的这天,花岭大队专门出了一辆大车就是马车送我们去上学,花岭距离偏岭20公里通常就说是40里路,因为那时并不常说什么公里的,如果让我们十几岁的孩子扛着行李走这40里的路,肯定是不行的,看来花岭大队还是很重视这件事的。

马车是用粗木绑的架子加宽,叫“打跨”,这样可以多摆放行李和坐人,那时候没有什么汽车之类的交通工具,在农村最好的交通工具就是马车了。我们12名学生高高兴兴地坐在了马车上,当马车疾驶起来的时候,我们激动的心情真是无以言表。

那时候的农村公路非常简陋,路面普遍不宽,全是土路,所有的河流上没有一座公路桥,当送我们的马车经过小夹河岭的时候,发生了一个小插曲,半路上有一个大泥坑,被称为“跩卧子”,马车经过这里时,没有躲避好,一只轱辘跷了起来,差点翻车了,吓得女生们叫了起来,这就是当年的公路。

当年这些农村公路很少见到汽车,往来运输全靠牛马车,也没有公路客运,人们出外活动主要靠步行,偶尔能坐上马车那是幸运。我们六中的这些学生上学就全靠步行,距离学校近的“走读生”,家远的有十几里路,每天都需要起早贪黑行走,而离学校远的“住宿生”则是每个星期能回一次家,我们距离学校较远的,每个星期六下午,在吃完中午饭后,就赶紧打点往家走,像我们花岭的学生在路上需要走四个小时,到家基本就是晚上了,而第二天星期天的下午,又要赶回学校,那在家里只不过呆了半天的时间,因为刚离家上学,每个小孩都一样谁能不想家呢?

每当星期六午饭后,只见仨一群俩一伙的六中学生离开校门后,就开始了回家的疾走,不知道你见过部队的急行军没有,每个人都是上身前倾,屁股后蹶猫腰在走,这样的姿势能走快,我们就是这样走的,而且每个人都是奋力向前,唯恐落后,就差没跑了,而且这里面还包括女生。

偏岭一出堡子,后面有一个后沟,从这里的山坡爬上去翻过山岭,那边有一条大沟叫“头道沟”,约两公里长,这是条近路,是小路,如果走大路的话,需要走小夹河那边绕,从这边走能近好几里路呢。开始出发的时候,前后能看到不少学生,走着走着就拉开了距离,毕竟人与人的体力不一样,而且男女生的体力也有差别,但是都是努力向前,不甘落后的。因为是刚入学,都十分的想家,几乎每个星期都要回家,也不觉得累。花岭到偏岭40里路,一般正常走需要4个小时,也就是每小时10里的速度,最快的时候三个半小时就能到。

到家后在家能呆一宿和星期天一个半天,然后再往学校赶,当然回来后总能吃到母亲给做的好吃的,母亲还要给准备一些咸菜,炸酱,或者“炒面”等,够下一个星期吃的,星期天中午吃完午饭就往学校走。

前方山凹处即是土门岭

花岭到偏岭40里路,我们给它分成4段,花岭到高官10里,高官到土门岭10里,土门岭到头道沟10里,头道沟到偏岭10里,这是大概的,不十分准确。这其中到土门岭是一半,通常走到这里会歇一歇,土门岭是一道不大的小山岭,只有几十米高,因为这里是一条近路,可以不绕后肖家河那一段路,所以步行的人往往走这里,这里的路很陡,但是能走大车,一般马车的空车可以走这里,岭上最顶端有一个整块石头凿刻的小庙,约半立方米,是为山神庙,过去这里许多山岭上都有这山神庙,“文革”大部分遭到了破坏。现在的土门岭已经被劈开,引水建立了“土门岭电站”,原来的岭已经不复存在了。

高官村前的小夹河

路上需要过几道河,就是高官到偏岭的这条河,地图上叫小夹河,发源于磙子沟、田家堡子、花岭,后汇于三家子附近的太子河。那时候这条河上没有一座公路桥,来往车辆趟水过河。高官村外的这条河,一般在春秋季节枯水时,河上会搭建一座临时的木桥,立几个桥码子,上面摆放两根木头,有若干个桥码子,一个接一个的,人在上面走要格外小心,掌握平衡,否则会掉下来的。到了汛期,这些木桥就被拆除了,怕被水冲走,这个时候过河就要趟水过河了,水要是小,裤腿可以挽到膝盖上,水要是大,就要脱了裤子趟河。

过了这道河,下面土门岭前后还有两道河,这两道河都是由一排大石头摆放的石头桥,人在上面跳着走,最难走的时候是刚上冻的时候,河水喷溅的石头上,非常的滑,稍不小心就会滑掉河里去,当然水大的时候也需要下水趟河。经常的,在过了高官那道河后,我就不穿鞋了,拎着鞋赤脚走,等过了土门岭那两道河后再穿上鞋,过去的人打赤脚算什么,有时候甚至走完全程的。

如果是空手走这算不了什么,而那时候我们是需要背粮食的,每星期每人粮食定量6斤3两,全需要学生自己从家里背,40里的路,如果背20斤的米,会非常累的,于是每次只能背10几斤米,够两个星期的。这对于我们男生还好说,对于一些女生来说就太难了,而且我们花岭还不是最远的,磙子沟有50多里路,比我们还要远!

如果都是好天气就没说的了,遇到刮风下雨就难受了,尤其是冬季的冰雪,路上一哧一滑的,走在山路上会更滑。那时候谁能有一把雨伞哪?有一块塑料布就不错了,遮着上边,下面的裤腿都是湿的。

一个插曲;一次我在回学校的路上,当走到头道沟附近时突然遇到了大雨,正好路边有一生产队的空房子,我躲了进去,雨下了有一阵子,我闲的无聊,来了兴致,从地上捡了一根拢火烧剩的一节棍子头,上有余碳,随手就在墙上胡诌了一首“诗”;

谢屋

大雨倾盆行路难

幸遇此地屋一间

雷鸣电闪得栖身

待等日出再向前

时隔五十多年,我仍然还记得当年所写的。

过了土门岭到头道沟这一段路,有一条简便路,从沿河的地头穿过,可不走沿龙沟三道沟堡子,能近一些路,一年的冬天,我亲眼看到一个打猎的人,在河对面的柳茅中,用快枪打死一只狍子,共开了八枪,六十年代那时候生态好,野鸡,野兔,狍子经常可以见到。

1966年的下半年,我家里买了一辆大28型白山牌自行车,于是我的情形大为改观,骑自行车上学之前还是梦想,现在终于有了。在六中的这些住宿生中,能有自行车的人是极少数,我一位学长在聚会中说到;当时我们住的宿舍过道中,只有7辆自行车;当然我就是那7辆之一,用现在的话说就是“土豪”了!当然咱可不那么小气,因为当年有自行车的极少,每个人都想学会骑它,于是我班的20几位男生都是用我的自行车学会骑车的,还不包括外班的男生。在我的多篇六中回忆录中我写过这自行车的故事,在这里就不多写了。

纵观50多年前的上学路,从中得到了一些领悟,是环境造就了人,是时代造就了人,在那个困苦的年代,固然使我们吃了不少苦,受了不少累,看似悲沧一些,但是艰苦的生活磨练了我们的意志,一定的劳累锻炼了我们的体魄,相比之下,现代的年轻人,无论在体魄上,还是在意志上都不能与我们那一代人相比。今天,发达的交通使人们再不为出门而发愁,但是却懒惰了人们的身躯,尤其是年轻人,出门必打车,甚至不愿意走那一两站的公交路。

再看吃的,许多学校在网上亮出菜谱,10多个菜中素菜只占少数,还吵吵饭菜不好,而我们那时候在六中食堂,四年没见过肉,也包括蛋鱼等所有荤菜,说出来现在的年轻人信吗?主食全是粗粮,汤几乎是白水煮的,现在年轻人能受得了吗?再说穿的,我们那时候谁有多少换洗的衣服?哪个不是补了又补?冬天谁有衬衣衬裤,都是空心棉袄空心棉裤,没事得找个绳子系在腰间。

如果你有兴趣可以比对一下,那些经常做体力劳动的人,有几个得”腰脱“的,有几个得”颈椎病“的,有几个得”糖尿病“等等,再看看现在的儿童,有几个不是”胖墩“?这些只是外在的,而那些内在的就更多了,就不说了。

今天在这里说这些,一个是唤醒老一辈的同龄人,回想那些当年的陈年旧事,再对比我们今天的幸福生活,一个是告诉现在的年轻人,当年老一辈人的艰苦往事,希望能做一下对比,不要身在福中不知福。

谢谢朋友们的关注!

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/185750.html