大家好,欢迎来到IT知识分享网。

1. 基音周期:

基音周期: 表示声带的震动周期,每隔这么长时间(震动周期),有一个气流通过,“每隔”就体现了周期性,这就是基音周期。

基音频率: 是基音周期的倒数, 谱图上就应该有这个频率的信号分量,而且这个频率的幅度(能量)不应该很小,因为每隔一段时间“就有”一团能量通过声带。

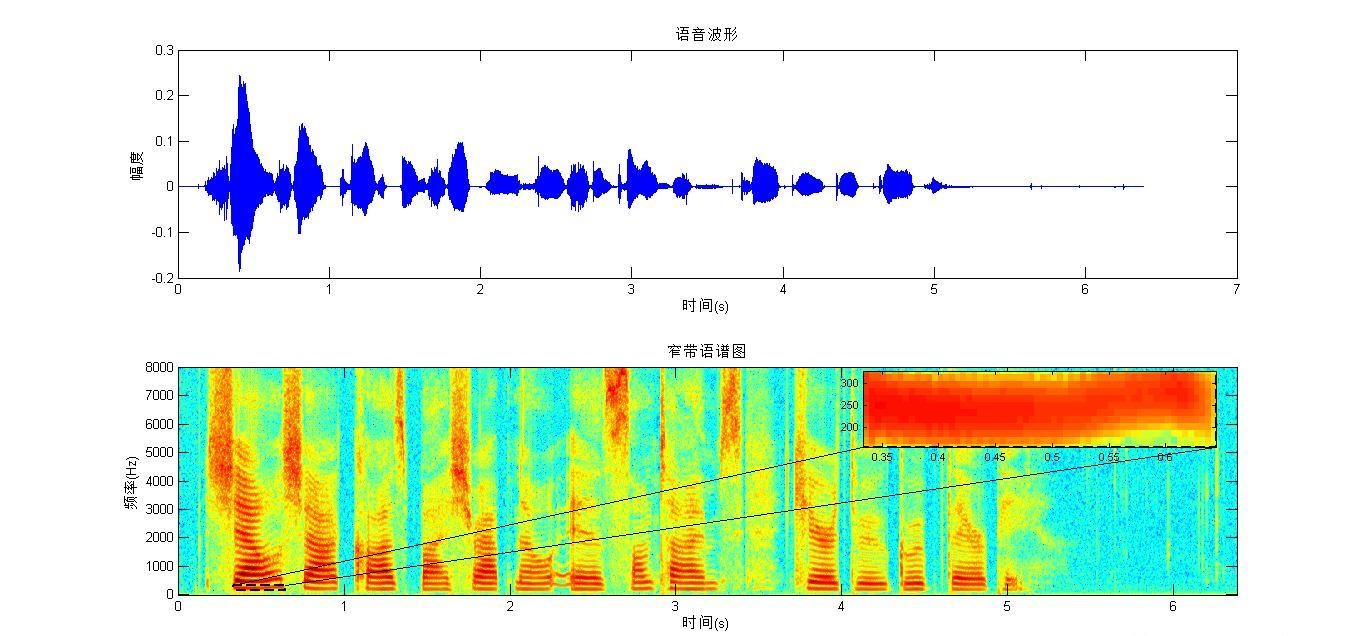

图1小图可明显看到,基音频率也不是不变的,其也具有波动,我们可以人为的将基频线连接起来为一条曲线,这称为基音跟踪。

共振峰表示“谐振”,频谱上表示为频谱包络(其实是上包络)的峰值,那么频谱下包络的谷值点就表示“反谐振”。

频谱的“尖峰”显示的是源的信息,小尖包突起是周期性的,是有用的,那么“杂乱”的源头是非周期性的,这在语音转换中是一种很重要的信息。

比如,窄带语谱图上基本上可以发现,低频部分,横条纹比较直,而高频部分,条纹变“弯”了,这表示什么?

基音频率和共振峰是能从谱图、频谱上看出来的语音的最基本的信息,当然可以看出其他更多的信息。

2 时域与频谱中的音频特征:

2.1 时域中估计基音周期, 频谱中估计基音频率

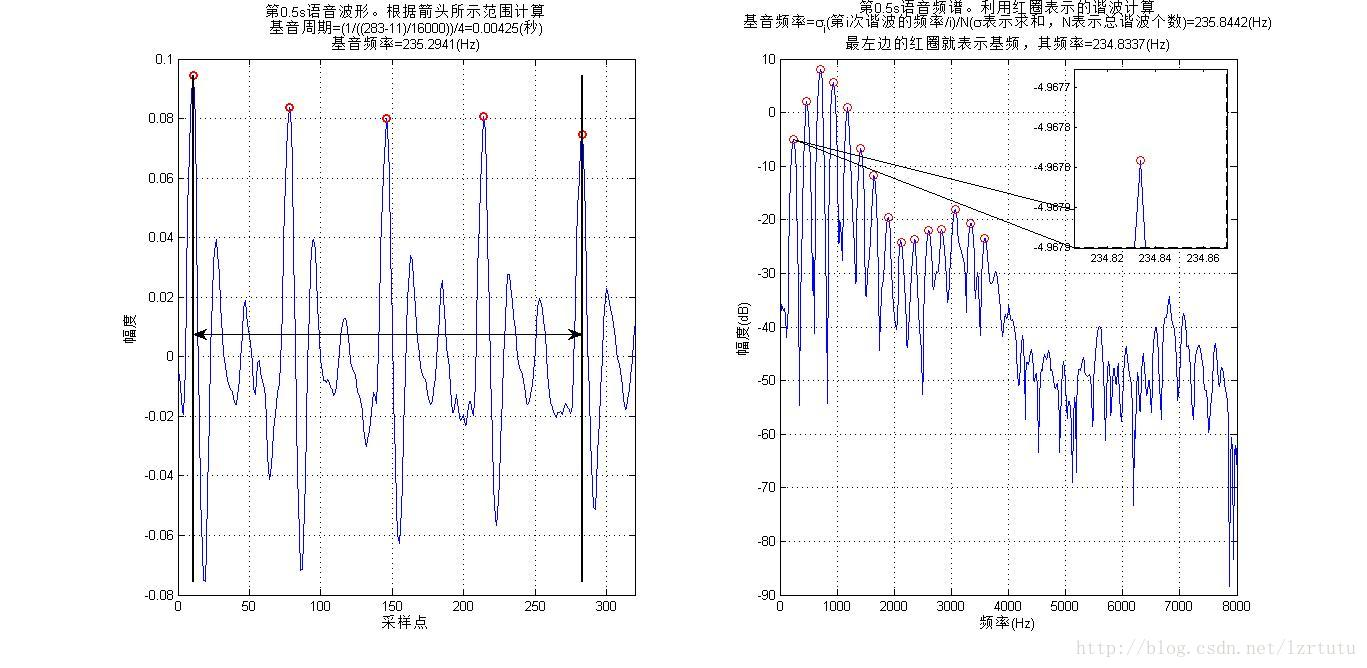

选取0.5s处的一段语音片段,长度为20ms。其时域波形和频谱如图:

左图,用红圈圈示的尖峰用于估计基音周期,双向箭头表示时间范围内5个圈共4个相似的波段,这4段就表示4个基音周期,则可估计基音周期约为4.25ms,则基音频率约为235.2941Hz。

右图,频谱具有明显小尖峰,这些尖峰在低频部分(可认为语音频率3400Hz内)比较有规律且平滑,高频出现小幅度的“杂乱”,这些“杂乱”表示噪声,来源有录音设备及量化噪声等(虽然幅度很小,甚至根本就“听”不出来,但存在是事实)。这些尖峰就是各次谐波,从左往右一次是1次、2次、3次……谐波。其中最左边的尖峰对应基音频率,其横坐标对应的值表示基音频率,从小图可看到大约为234.83Hz。利用各次谐波可以得到更精确的估计,图中用红圈表示用于估计基频的谐波,共选取了15个,估计出基频为234.8337Hz。

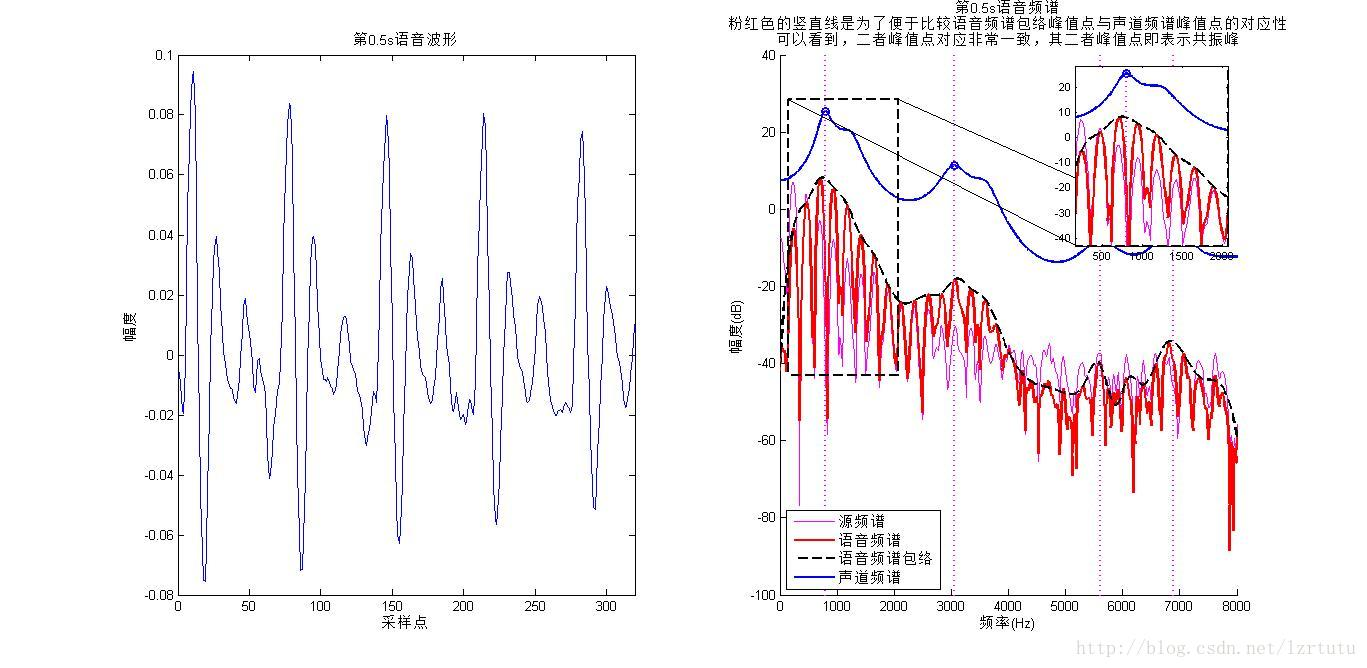

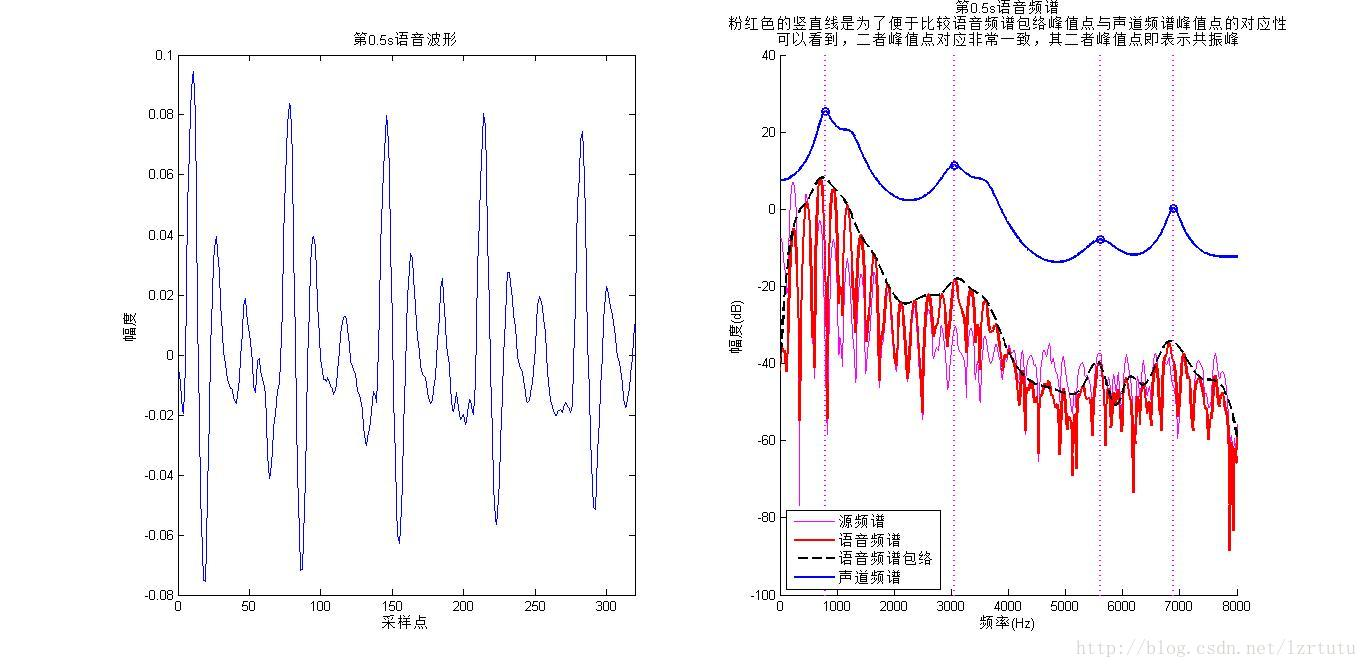

2.2 频谱中看共振峰

基音频率体现的是声源的信息.

共振峰体现的是声道的信息。

红线: 是语音的频谱, 黑色虚线: 是语音频谱的包络,

粉红虚竖线: 显示这些峰值点的位置。

根据语音产生的源-滤波器模型及源、系统的卷积解释,语音频谱的包络显示的是声道的信息,而小尖峰显示源的信息,如谐波。

可看到粉红线和红线二者的峰值的位置正好一一对应,体现了源的信息,而且粉红线(源)明显没有包络峰值,说明声道的信息被滤除。同样,蓝线没有了小尖峰,即滤掉了源的信息。

并且声道的峰值点位置与语音频谱包络的峰值位置也正好一一对应。蓝圈圈的个数表示共振峰的个数,共有4个,从左至右分别称为F1、F2、F3、F4,(F0是基音频率)。它们横轴值表示共振峰频率值,某共振峰带宽就表示该共振峰所占频带宽度。

这个图还暗示了另一个有趣的事实,源所占的频率范围和声道所占的频率范围是一样的,在频域利用高通或低通或带通的方法分离源和系统是行不通的。

3. 语谱图的取对数

这为: 后面对语谱图的 取对数 埋下了伏笔;

人类的发声系统发出的信号是由基音信息与声道信息卷积而成。记作”s卷积v”

经过语谱图FFT变换后,卷积变成了乘法。即”FFT(s)*FFT(v)”。

取对数后,乘法变成了加法。即”Log(FFT(s))+Log(FFT(v))”

把卷积信号转换成加性信号,这就是取FFT和对数的原因

——————————————————- reference ——————-

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/129067.html